见证者说丨我们将青春留在黔北高原的隐秘角落

贵州遵义北京路,红砖小楼前,一棵香樟树枝繁叶茂。

82岁的乔文礼站在树下说,这是他1974年和同事一起种的。阳光透过树叶,洒在地面,光影斑驳。60年前的春天,乔文礼从北京抵达遵义时,也是这样一个春意盎然、阳光灿烂的好天气。从20世纪50年代末到60年代中期,国际形势风云变幻,新中国为应对潜在战争威胁,悄然开始在大后方“备战备荒,深挖洞,广积粮”。

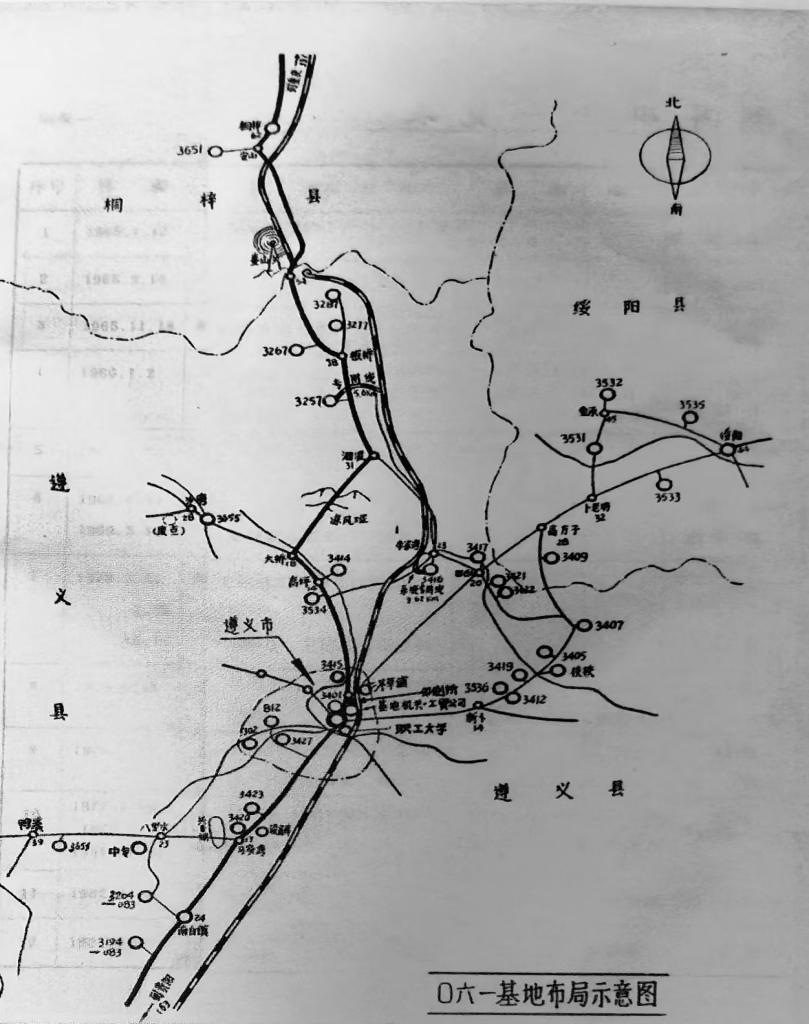

1985年由乔文礼手绘的基地布局示意图(乔文礼供图)

无数青年响应党的召唤,告别熟悉的城市与家园,奔赴前路未知的山区。乔文礼、袁运生、唐守桥,这3位互不相识的陌生人,就这样从不同的起点,走向了命运交汇地——贵州遵义061基地。

进山,去国家需要的地方

1965年春节刚过,只有21岁的乔文礼就离开了北京。“命令一下,服从命令,没有任何条件。”他回忆起当时的心境时说道。

乔文礼简单整理行装,身着便装,登上了南下的列车。火车一路颠簸,他和数十名同伴肩负特殊任务,“地点是贵州,但具体到什么地方,保密。”

3月2日,乔文礼从贵阳抵达遵义。“当时我看了一下手表,下午3点15分。”那一刻,他暗下决心:既然来了,就“没有回头路”。年轻的乔文礼并不知道,这一去就是几十年,他将在这里扎根,度过他一生中最宝贵的岁月。

6年后,袁运生也来到贵州。他毕业于哈尔滨军事工程学院,是地空导弹研制的骨干。接到调令后,他和其他几位同事从上海出发,奔赴贵州。

“那个时候人们没有这个思想,要选择什么优异的条件。当时我们那些参加工作的人,是国家所需要的人,到哪个地方去,全听国家召唤。”袁运生说。

就这样,袁运生告别了上海,投入了黔北高原的怀抱。在之后的数十年里,他和同事们在大山深处研制我国的地空导弹,为祖国铸造防空利器。

青年袁运生(袁运生供图)

相比之下,只有13岁的唐守桥是“被动”来到遵义的。1972年元旦过后不久,他随着父母和兄弟姐妹从四川宜宾出发,前往贵州。他的父亲曾在武汉空军部队服役,转业后辗转河南新乡、四川宜宾等地。这一次,父亲又主动申请支援三线建设,把全家都带上了。就这样,唐守桥一家六口挤上了一辆大卡车,开始了南下的征程。

“怎么越走越去穷的地方?”年少的唐守桥心里不满。他的弟弟赌气,甚至背起书包,扬言要“走回宜宾”去。父母听在耳中,没有责怪。

初到黔北,环境是超乎想象的荒凉与艰苦。遵义当时只是一个小城,城内没有几栋像样的楼房。乔文礼等人被安置在市区一座新建成的大楼里,在那栋楼的顶层眺望,四周皆是起伏的青山。

1965年6月,当川黔铁路试运行的火车第一次驶进遵义时,消息不胫而走,上万名老乡从四乡五里赶来,站满了对面的半山腰。乔文礼也跑到楼顶去看,只见人山人海,甚至有村民抬着年迈的父亲坐在滑竿上,只为让老人看一眼火车。

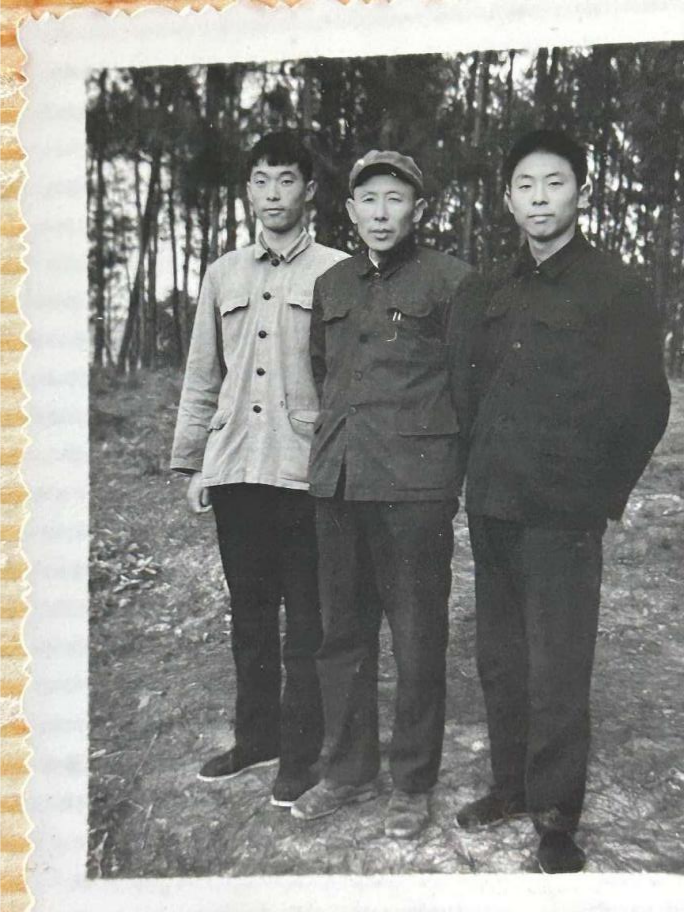

唐守桥(左一)与父亲、弟弟合照( 唐守桥供图)

唐守桥一家初来乍到,感受到更多的是不适和艰辛。那是1972年1月的一个傍晚,载着唐守桥一家的卡车驶入遵义市区时,天色已黑,冬雨淅淅沥沥地下着,带来刺骨的湿寒。一家人被安排暂住在基地招待所。

当晚,他们只在遵义的路边找到了推车卖的小吃——羊肉粉。唐守桥的母亲平日一口羊肉都不碰,姐弟也跟着不吃羊肉,于是一家人都吃了不带羊肉的“羊肉粉”。“非常难吃。”在唐守桥的记忆里,这顿“贵州第一餐”味道古怪,难以下咽。那一夜,年少的他在异乡的寒夜辗转难眠。

就是在这样的环境下,这群来自天南海北的建设者们开始了艰苦创业的征程。

扎根,筑起国防屏障

刚到遵义,乔文礼担任061基地工程指挥部办公室秘书,参与选址工作。他们沿着崎岖小路勘察地形,走访当地干部群众,历时41天,走遍黔北山野,在圈定的42个建设点位中,11处被标注为备用选址。

1965年8月,061基地布局方案经中央批准,随后大批从北京、上海等地抽调的技术人员进入贵州,基地建设全面展开。他们按照“靠山、分散、隐蔽”的原则,依山傍水建起办公楼、厂房。

贵州遵义三线旧址内,为符合隐蔽要求而专门设计的建筑“落地拱”

“先生产后生活,先厂房后民用。”三线建设者们住在帐篷里、草棚里。“贵州落雨当过冬”,多雨的贵州让人们在盛夏也离不开被子,白天与夜间的温差很大。冬天更是湿冷入骨髓,夏天蚊叮虫咬不说,还时常有蛇钻到床上、鞋里。

1965年,为保障061基地基建工程物资运输,遵义南郊设立了基建仓库,并配套了一条代号为2314的铁路专用线。这是061基地第一次组织大规模民工参加建设,乔文礼参与了这次建设,作为年轻干部负责思想政治工作。

当时由于条件简陋,大家住在用毛竹搭建的4层“超级宿舍”,大通铺中间用竹席隔开,男走南门,女走北门。“可是席子挡不住虱子、跳蚤的‘进攻’。”乔文礼回忆。

三线建设旧照

1970年是061基地历史上一个重要年份。根据《遵义市三线建设志》记载,截至1970年,基地开工建设的生产厂房及设施项目有24个,完成国家投资2.6亿元,竣工面积76.5万平方米,10个航天产品主机厂、13个专业辅机厂先后全部建成投产。这些厂房分布在遵义周边的山岭之间,科研人员根据各自承担的型号任务,逐步攻克了相关技术难题。

是年12月,061基地首批产品试生产成功,标志着基地生产能力正式形成。

1973年8月,上级部门决定对一型产品进行改进设计。袁运生所在的总体设计所咬牙攻关,开始了新型号的预研。为验证该所是否具备相应的技术能力,七机部派出由原国防部五院二分院副院长陈怀瑾带队的专家审查团进行全面评估。

彼时,061基地既有袁运生这样来自总体研究所的骨干,又有各生产厂的技术人员、高校专业教师,以及具有试验经验的部队人员。这种跨单位、跨领域的技术组合能否形成系统研发能力,外界持相对怀疑的态度。“因为是第一次研制,你能不能承担总体工作,上级是表示怀疑的。”袁运生回忆。他当时是基地总体设计单位的技术人员,未参与答辩,但对团队实力充满信心。最终,审查结论确认,061基地具备承担该型号总体研制能力。

1983年,该型号正式定型,其性能指标大幅提升。这也让061基地在地空导弹研制领域占据一席之地,并为后续发展奠定了坚实基础。

遵义会议召开40周年之际,在新落成的061基地机关办公楼前,乔文礼(后排左二)与同事合影(乔文礼供图)

三线建设的道路并非一帆风顺。有些项目在起步阶段就遭遇了夭折。1974年,唐守桥的父亲回到家中,告诉家人一个消息:他们厂与重庆的一个厂定位发生冲突,要被调整。一时间,不少职工开始做起了回原籍的打算。然而,唐守桥的父母经过一番思量后作出决定:不回去了,就留在061基地。因为此时他们的大女儿已经在四川找到了工作,二女儿也被061基地录用,一家人在这里反倒看到了安稳生活的希望。父亲跟家人道:“我们就在贵州安家吧。”

那个年代,成千上万和唐守桥父亲一样的三线建设者,用质朴的信念诠释了责任与担当。在大家齐心协力下,061基地的轮廓逐渐清晰。到20世纪70年代中后期,遵义的航天三线军工企事业单位已达几十家,近3万人扎根于此,曾经人迹罕至的山谷变成了热火朝天的科研生产基地。

转身,闯出一条新路

岁月流转,进入20世纪80年代,国际环境相对缓和,国家工作重心转向经济建设,持续多年的三线建设进入调整时期。

对于以军工生产为主的061基地来说,新的挑战接踵而至:型号产品订单大幅缩减,企业不得不“找米下锅”。据当时统计,1990年基地有9个工厂可能出现亏损,日子一下子变得很不好过。如何寻找出路,成为摆在所有三线干部职工面前的一道难题。

三线建设旧照

“有些厂经营太困难了,厂领导来到基地机关诉苦,眼泪噼里啪啦掉。”乔文礼回忆起这段经历,哽咽着说不出话。“当时的领导这样跟他们说,‘如果眼泪能够解决问题,我们就抱头痛哭吧’。”

转型并非易事。军工厂的机床多年只生产型号配件,如今要转去加工民用产品,意味着从观念到技术的重重挑战。“自负盈亏”这4个字对习惯了计划调拨的三线企业而言,更是前所未有的新考验。许多工厂开始利用富余产能尝试民品生产。

以唐守桥所在的风华厂为例,这家单位在20世纪80年代初也陷入“无米下炊”的窘境。唐守桥高中毕业后,先下乡插队,后来参军入伍,退伍后被分配回061基地航天风华当焊工。唐守桥回忆,当时单位有3000多名职工,但一年到头只等来两三批次、不到百枚产品的订单,“根本养不活这么多人”。

为了生存,单位领导班子主动求变,决定开辟民品项目。唐守桥亲历了这场转型阵痛。作为一线技术工人,他清楚地记得,从1982年起,单位陆续研制了电风扇、印刷机、液氮罐等产品,希望以此打开民用市场。当时车间里一下子出现了许多前所未见的新零件,他和工友们既兴奋又紧张,生怕干不好,影响了单位前途。

遗憾的是,部分产品由于市场原因很快下马。但也有项目取得成功,印刷机底盘和传动架的订单一度排满了生产计划。到1984年年底,航天风华又大胆开发出自己的知名民品——风华牌电冰箱。这些举措为企业闯出了一条新路。电冰箱投产后,最高年纳税1300万元——相当于当地县政府全年财政税收的一半多。

在艰难转型的同时,基地并没有放弃自身赖以立足的国防科技事业。“型号是基地的基业,是生存的根本”——这是许多三线干部职工的共识。袁运生深知这一点。

“那是最艰难的几年。”袁运生回忆,当时科研单位经费紧张、人心不稳,甚至出现职工工资发不出、技术人才流失的严峻局面。“但我们从来没有放弃,坚持技术创新,当时试验队连续5年的春节都是在试验场度过的。”

20世纪90年代初,他临危受命,走上领导岗位。“必须要自己动脑子干这个事儿,再困难都得要克服要搞。”回忆那段日子,袁运生语气坚定如初。他顶住各方压力,担任基地自筹资金上马的新型研制项目总设计师。“只要几大系统的老同志还在,队伍就能拉起来。”袁运生说。

功夫不负有心人,经过几年攻关,新型号终于研制成功,并顺利通过了上级部门的鉴定。

唐守桥参与了这款产品的生产工作。“当时厂里有3000多职工,我分到105车间当焊工,工号3671,专攻导弹关键部件焊接。”他说。

回忆起那些年为赶工期加班加点的日子,唐守桥依然充满自豪:“我觉得我不能干出废品,那是很丢人的事情。”正是抱着“不出废品”的信念,他在几十年的焊接生涯中竟从未报废过一件产品。他至今还清楚地记得自己维护了14年的老焊机:“那是1965年上海造船厂生产的设备,我把它当宝贝一样,每天干完活都细心保养,一用就是14年。”在他心里,这台老机器不仅是生产工具,更是陪伴自己的战友。

转型年代,有人选择离开,而更多的人选择留下。随着改革开放的深入,沿海经济发达地区对人才和劳动力产生了强大吸引力。

“我们车间当时来了十二三名大学生,没两个月后,就剩一个了,其他的全都到广东、深圳去了,我们管这叫‘孔雀东南飞’。”唐守桥回忆。

曾经无怨无悔扎根山沟的三线建设者,到了中年也难免面临现实的考验:是坚持留在三线,还是回到大城市?许多人在矛盾中徘徊,而乔文礼、袁运生和唐守桥选择了前者。

“也可能他们的生活条件比我好,吃喝玩都方便,但是我们在这里生活也挺好,不愁吃也不愁穿。”袁运生说。

随着时代发展和城市化推进,地处偏远山沟的老基地逐渐将目光投向山外的世界。彼时的061基地虽在自身努力下撑过了艰难岁月,但客观瓶颈依然存在:交通不便、配套不足等制约了进一步发展。进入21世纪初,这项“移山换地”的构想终于变为现实。多年在山沟里扎根的唐守桥也随航天风华搬到了贵阳。

“2015年,我们厂成立50年,老职工回来了大概300多人,从上海租了好几辆大客车,开到贵州。”唐守桥接待了他们。他说,来了以后,大家都很高兴。“他们当年来的时候住棚子、喝稻田水,现在变化太大了。”

采访结束时,唐守桥建议:“去遵义的话,可以到北京路看看061基地的机关楼,顺便吃碗羊肉粉。”

“羊肉粉好吃吗?”记者问道。

“那是!现在的羊肉粉可好吃了。”他笑着说。

至此,距离13岁的唐守桥吃到人生第一碗“羊肉粉”已是半个多世纪过去了。又是一年春天,北京路那棵香樟树在风中舒展枝叶,机关办公楼红砖斑驳,无声镌刻着一段青春往事。

来源/《中国航天报》,原标题《我们将青春留在黔北高原的隐秘角落》

文/王小月

图/除署名外均为《中国航天报》资料图

编辑/李庆勤